Wissenszwinker: Messung der Dichte und Viskosität von Tinte in Industrieprozessen Dichte- und Viskositätsmessungen von Tinte für Inkjet-Drucker mit dem Viskositätssensor VLO-M2 weisen eine hohe Übereinstimmung mit den Kontrollmessungen in Laboranalysegeräten über...

Wissenszwinker: Messung der Dichte und Viskosität von Tinte in Industrieprozessen

Wissenszwinker: Messung der Dichte und Viskosität von Tinte in Industrieprozessen

Dichte- und Viskositätsmessungen von Tinte für Inkjet-Drucker mit dem Viskositätssensor VLO-M2 weisen eine hohe Übereinstimmung mit den Kontrollmessungen in Laboranalysegeräten über einen Temperaturbereich von 10 bis 65 °C auf.

Warum dieser Test?

Die Messparameter Dichte und Viskosität eignen sich hervorragen sowohl als Indikatoren für die Qualität der Tinte, als auch zur Optimierung der Prozessparameter im eigentlichen Druckvorgang.

Dabei kann über den Dichtewert die Konzentration von Farbpartikeln abgeleitet werden. Sollte die Tinte zu stark verdünnt sein, kann dies zu Farbabweichungen des Drucks führen, da einzelne Farbstoffe zu niedrig konzentriert sind. Zudem ist es wichtig, dass die Tinte über den gesamten Druckvorgang eine konsistente Dichte aufweist, da dies sonst zu ungleichmässigen Druckergebnissen führen kann.

Die Viskosität hingegen nimmt direkten Einfluss auf mehrere kritische Aspekte: Das Fliessverhalten in den Düsen und Düsenöffnungen, die Tropfenbildung nach Austritt aus der Düse, die Trocknungszeit des fertigen Drucks, die Haftung auf dem Druckmedium, sowie die Qualität von feinen Details und Auflösungen.

Insgesamt sind die Dichte und Viskosität von Tinten entscheidend für den Durchsatz und die Qualität industrieller Druckprozesse. Um konsistente, hochwertige Druckergebnisse zu erzielen, müssen diese Parameter sorgfältig überwacht und gesteuert werden.

Was ist ein Wissenszwinker?

Kennen Sie das Bedürfnis manchmal schnell etwas zu messen, zu zeichnen oder zu basteln? Dabei zählt die Geschwindigkeit bis zum Resultat mehr als die perfekte (wissenschaftliche) Herangehensweise. Aus diesem Grund haben wir bei uns einen Wissens-Zwinker eingeführt. Sozusagen Wissenschaft mit einem Augenzwinkern. Dabei wollen wir nicht wissenschaftlich etwas beweisen, sondern schnell etwas pragmatisch aufzeigen. Bei Interesse vertiefen wir diese Ergebnisse gerne mit Ihnen und Ihrem Projekt.

Ergebnisse

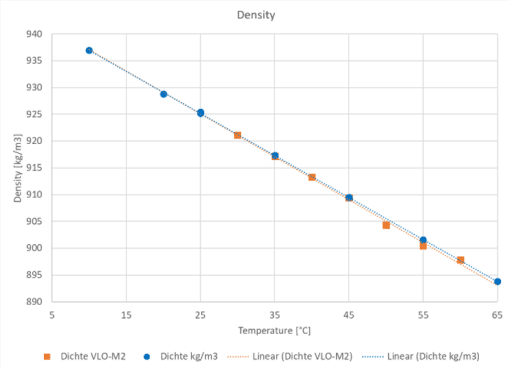

Die Messergebnisse der Dichtemessung sind in Abbildung 1 dargestellt. Die blauen Kreise, sowie die lineare Trendkurve dieser Messwerte, zeigen die Messergebnisse der Laboranalyse. Diese wurden mit dem Labormessgerät DSA 5000 M von Anton Paar ermittelt. Die in orange dargestellten Quadrate und ihre Trendlinie zeigen die mittels Viskositätssensor VLO-M2 aufgezeichneten Messwerte. Über den gesamten Temperaturbereich ist eine lineare Veränderung der Dichte zu erkennen.

Abbildung 1: Dichte von 5 bis 65 °C

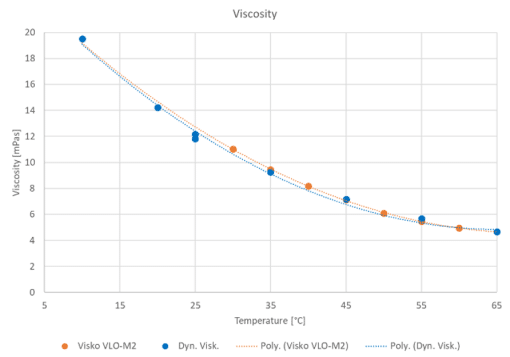

Kongruent zu der Dichtemessung sind in Abbildung 2 die Messwerte der Viskosität sowie deren Trendlinie aufgezeigt, wobei diese mittels Polynom anstelle einer linearen Abhängigkeit dargestellt wird.

Abbildung 2: Viskosität von 5 bis 65 °C

In der Viskositätsmessung wird sichtbar, dass die Messpunkte des Sensors nicht vollständig mit denen des Labormessgerätes übereinstimmen. Mit einer Messabweichung von -0.185 mPas, somit knapp unter ±2%, in der Viskosität liegen diese Ergebnisse dennoch klar innerhalb der Spezifikation des Sensors, welche sich auf ±[0,2 mPa s + 5% des Messwerts] beläuft. Wie eingangs erwähnt ist die Viskosität ein fundamentaler Parameter für Druckprozesse und häufig wird die Viskosität durch Beheizen des Druckkopfs eingestellt. Der VLO-M2 erlaubt die Messung sowohl von Temperatur als auch Viskosität der Tinte in Echtzeit und somit eine perfekte Kontrolle des Druckprozesses.

Diese Abweichungen können zudem über einen Temperaturgradienten im Sensor erklärt werden, der während des Aufheizens und Abkühlens im Ofen eintritt. Die im direkten Kontakt zur wärmeren (oder kühleren) Umgebungsluft befindlichen Teile nehmen eine andere Temperatur ein, als es die Bauteile und Komponenten im inneren des Sensors aufweisen.

Unter reellen Prozessbedingungen, bei denen eine stabile Temperatur des Mediums und der Umgebungstemperatur gegeben sind, kann sich im gesamten Sensor eine homogene Temperatur einstellen. Somit sind Abweichungen in der Viskositätsmessung von <2% plausibel.

Vorgehen

Mit dem VLO-M2 und den Laborgeräten DSA 5000 M sowie SVM 3001 (Anton Paar) wurde die Dichte und Viskosität einer Tinte für den Einsatz in industriellen Druckanlagen gemessen.

Dafür wurde der Viskositätssensor VLO-M2 vollständig mit Tinte befüllt und mittels Ofens einer Temperaturrampe ausgesetzt. Dabei wurden kontinuierlich Messwerte aufgenommen. Über die Labormessgeräte wurden Temperaturstufen im Bereich 5 bis 65 °C mit einem Abstand von 5 °C eingestellt.

Diese Messungen wurden unmittelbar nacheinander durchgeführt, um eine Veränderung der physikalischen Eigenschaften, beispielsweise über Alterungseffekte oder Feuchteeintrag, so gering wie möglich zu halten.

Zur Vergleichbarkeit der Daten wurden die im Viskositätssensor VLO-M2 aufgenommenen Messpunkte in einem Temperaturbereich von ±0.2 °C um die jeweilige Stufe des Labormessgeräts gemittelt. Somit lassen sich die Veränderungen in der Dichte und Viskosität grafisch darstellen und abschätzen.

Fazit

Dieser Test zeigt auf, dass sowohl die Dichte als auch die Viskosität der für Testmessungen bereitgestellten Tinte sehr gut bestimmt werden kann. Verglichen mit den Ergebnissen der Laboranalyse kann über den gesamten vermessenen Temperaturbereich ein maximaler Messfehler von ±2% in der Viskosität, respektive ±0.125% in der Dichte identifiziert werden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Messabweichung zur Referenz durch Optimierungen im Messaufbau weiter reduziert werden kann, wodurch Messfehler im Bereich von ±1% der Viskosität realistisch sind.

Mit Hilfe dieser beiden Parameter können jegliche Druckprozesse, bei denen hoher Wert auf Qualität und Reproduzierbarkeit gelegt wird, besser überwacht und kontinuierlich verbessert werden.

Welche Sensoren wurden verwendet?

Viskositätssensor VLO-M2

- Klicken Sie hier um mehr über unseren Sensor zu erfahren.

Sensoren, die Sie interessieren könnten

Gase

Viskosität

Applikationen, die Sie interessieren könnten

Weitere Wissens-Zwinker, die Sie interessieren könnten

Wissenszwinker: Messung der Dichte und Viskosität von Tinte in Industrieprozessen

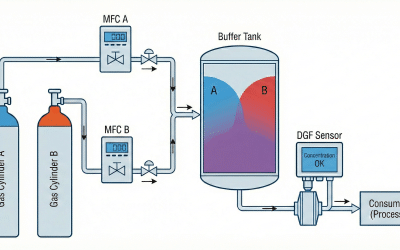

Wissenszwinker: Gasmischer

Wissenszwinker: Gasmischer Ein nächtlicher Alarm und rätselhafte Konzentrationsspitzen: Wir analysieren einen Kundenfall, bei dem undichte Ventile die Qualität des Schweissgases bedrohten. Erfahren Sie, wie die kontinuierliche Dichtemessung mit dem DGF-I1 diese...

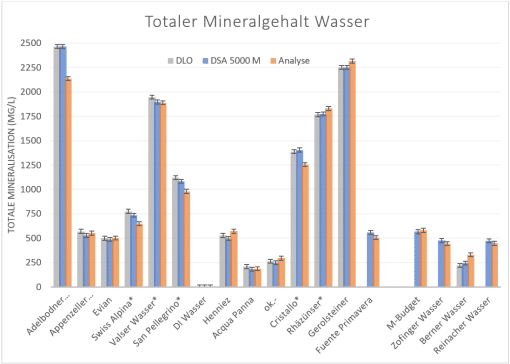

Wissenszwinker: Mineralgehalt von Wasser

Wissenszwinker: Mineralgehalt von Wasser Der Mineralgehalt von Wasser spielt eine zentrale Rolle – sowohl für die Qualität von Getränken als auch für industrielle Prozesse. Während er in der Industrie oft Probleme wie Kalk oder Korrosion verursacht, ist er bei...

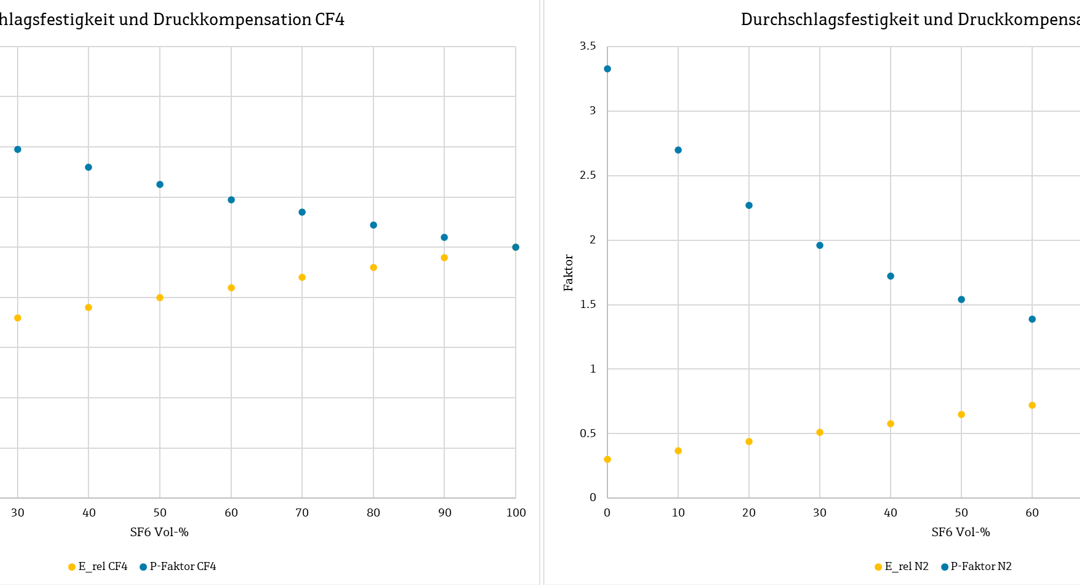

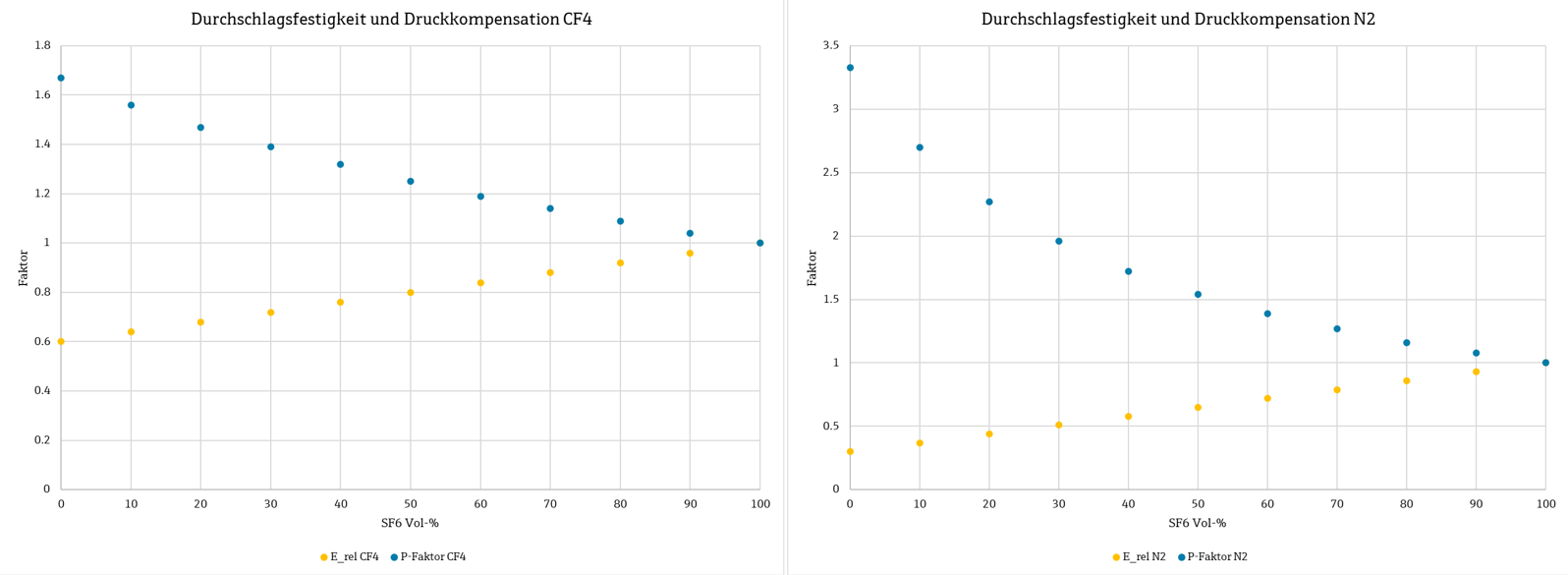

Wissens-Zwinker: Konzentrationsmessung von SF₆ in Isolationsgasgemischen für Leistungstransformatoren

Wissens-Zwinker: Konzentrationsmessung von SF₆ in Isolationsgasgemischen für LeistungstransformatorenWas ist ein Wissenszwinker? Müssen Sie schnell etwas messen, zeichnen oder bauen? Dann zählt die Geschwindigkeit, mit der das Ergebnis erzielt werden kann, mehr als...

Wissenszwinker: Viskositätsmessung über Differenzdruck und Durchfluss

Wissens-Zwinker: Viskositätsmessung über Differenzdruck und Durchfluss Dieser Wissenszwinker behandelt die Viskositätsbestimmung von Medien oberhalb des Messbereichs des dedizierten Viskositätssensors VLO-M2. Verschiedene Medien wurden in einem breiten...

Wissens-Zwinker: Konzentrationsmessung Protein

Wissens-Zwinker: Konzentrationsmessung Protein Dieser Wissenszwinker widmet sich der Konzentrationsmessung von Protein in Wasser über die physikalischen Größen Dichte und Viskosität. Als Beispiel wurde kommerziell erhältliches Molkenprotein verwendet, dessen...

Abbildung 1: Konzentrationsverlauf des Schweissgasgemischs

Abbildung 1: Konzentrationsverlauf des Schweissgasgemischs